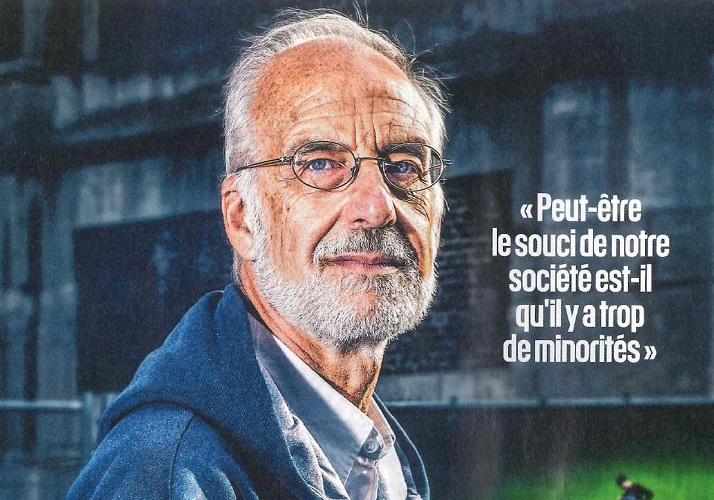

Prêtre, sociologue, professeur, journaliste…, le père jésuite a enchaîné les postes d’observation privilégiés pour scruter notre société. Les nouvelles technologies lui font craindre une déshumanisation des liens. Les valeurs chrétiennes en sont, à son estime, un des meilleurs remparts.

Prêtre, sociologue, professeur, journaliste…, le père jésuite a enchaîné les postes d’observation privilégiés pour scruter notre société. Les nouvelles technologies lui font craindre une déshumanisation des liens. Les valeurs chrétiennes en sont, à son estime, un des meilleurs remparts.

Cet article a été publié le 6 /09/2018 avec l’aimable autorisation du premier hebdomadaire d’information en Belgique francophone, Le Vif/L’Express.

Dans les premières pages de votre livre (1), vous dressez le constat que la religion catholique est passée du statut de « société dans sa globalité » à celui d’une « croyance personnelle librement consentie ». N’est-elle pas là davantage dans son rôle ?

J’en suis absolument convaincu. Je vais prêcher cet après-midi devant des détenus à la prison de Namur et je vais leur parler du « danger de la religion ». La religion est trop souvent réduite à des dogmes, des rites, des règles morales strictes et à une hiérarchie, alors que Jésus, au contraire, invite à faire table rase de tout ce qui empêche les gens d’aller à l’essentiel. Le problème est qu’en Europe, par le passé, on a confondu la religion et la politique. Certes, Dieu donne sens à toute l’existence, y compris au politique. Mais cela ne veut pas dire régenter. Il était utile de séparer l’Église et l’État. Pour autant, je ne partage pas la tendance actuelle à affirmer que séparer implique de reléguer la religion dans la sphère privée.

Voulez-vous dire que le message chrétien doit irriguer toute la société ?

C’est mon souhait. Je ne dis pas que le message de Jésus donne une réponse concrète à la question, par exemple, de la dépénalisation de l’avortement. Je dis qu’il existe des valeurs, qu’on appelle communément chrétiennes, et la religion a pour rôle d’irriguer la société de celles-ci. L’originalité chrétienne est de renvoyer à la liberté et à la raison de l’être humain. Dans ma raison interviennent mes valeurs. Je rejoins le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui n’est pas croyant, quand il affirme que nous sommes en route vers une société post- séculière, dans laquelle on donne à nouveau le droit au croyant de parler au nom des valeurs qu’il découvre par sa religion.

Êtes-vous nostalgique du temps où l’on pouvait s’en remettre « à la tradition, aux valeurs de la famille ou aux préceptes d’une Église » ?

Je ne suis pas nostalgique. La société a changé. Nous devons répondre aux questions d’aujourd’hui. Prenons l’exemple de la famille. On peut dire qu’elle est en mutation et en crise. Différents modèles existent de par le monde. Que l’on pense à la polygamie ou au rôle de l’oncle paternel ou maternel dans les familles africaines, c’est à chaque fois un type de famille différent, sans doute ni meilleur ni moins bon qu’un autre. L’important est la stabilité à l’intérieur d’un modèle, la reconnaissance sociale et juridique, la normalité statistique. Si je suis le seul à avoir trois bras, ce sera très difficile à vivre. Une société engendre des systèmes majoritaires et doit respecter les minorités. Peu-têtre le souci de la nôtre est-il qu’il y a trop de minorités. On risque de faire de chaque individu un code civil en soi.

La recherche de stabilité n’est-elle pas contradictoire avec la multiplication des modèles ?

La recherche de stabilité ne va pas à l’encontre de l’évolution des modèles. C’est la multiplication des modèles qui pose problème. La société s’en retrouve atomisée. Le sociologue que je suis a appris que toute société est d’abord structurée au niveau de l’articulation des sexes et des générations. Sur ce plan, on ne voit plus très clair actuellement. Il faut trouver un nouveau modèle.

Pour vous, la nécessité de l’équilibre est-elle plus importante que l’échelle des valeurs entre les modèles ?

La monogamie n’est-elle pas préférable à la polygamie ? Comment se situer ? Sans jugement ni stigmatisation. La famille est à réinventer. Mais on ne part pas de rien. Notre héritage culturel – notamment la monogamie – n’est ni à mépriser, ni à oublier. Il y a des constantes anthropologiques dont on ne peut se défaire sans compromettre l’essentiel. J’accompagne beaucoup de futurs mariés. Je ne me préoccupe pas de savoir s’ils vivent ensemble avant le mariage ou pas. Cette règle était en vigueur il y a cinquante ans. Ce n’est pas la question d’aujourd’hui. Je prends l’être humain tel qu’il est et l’aide à faire un pas vers plus d’humanité. Mais je suis inquiet parce qu’aujourd’hui des pas en arrière sont parfois réalisés.

Qu’est-ce qui vous préoccupe dans le transhumanisme ?

Que l’on valorise le quantitatif au détriment du qualitatif ou, selon la formule de l’écrivain français Jean-Claude Guillebaud, ce que l’on compte au lieu de ce qui compte. Nous ne sommes pas face à une crise mais à un ensemble de crises qui font une mutation. Vers où allons-nous ? Je n’en sais rien. Je fais partie de cette humanité qui cherche. Je souhaite seulement que cette transition soit menée sans oublier les valeurs essentielles. Il ne faudrait pas que l’on perde celles dont le christianisme a été le révélateur – le pardon, l’amour des ennemis, donc l’amour universel… – et toute sa dimension spirituelle. J’ai peur que le transhumanisme entraîne une déshumanisation. Chaque époque a connu des problèmes. Je n’idolâtre pas le passé. Mais pour moi, l’avenir est plus problématique – pas nécessairement dans le sens négatif – qu’il n’a jamais été. Mon livre est une invitation à la vigilance.

Vos craintes ne sont-elles pas exagérées ? Ne faut-il pas avoir confiance en la capacité de l’homme à résister, voire à s’opposer à une technologie qui serait liberticide ?

Il faut d’abord avoir confiance en la science et en la technique qui en découle. Je crois aussi en la capacité de l’homme à résister. Pour être franc, je me demande s’il n’y a pas autour de ce transhumanisme un phénomène médiatique. Pendant dix à quinze ans, je me suis énormément intéressé aux sectes. J’ai écrit des livres. J’ai donné des interviews. J’ai participé à des débats, etc. D ésormais, on n’en parle presque plus. Le transhumanisme me semble relever du même phénomène. A cette nuance près : d’énormes capitaux sont en jeu et Google n’est pas mon grand ami. Une tendance liberticide existe. Pour preuve, les récents scandales qui ont révélé ce que l’on peut faire de nos données. Et il y a des régimes politiques qui ne sont pas arrivés au niveau de notre humanisme et qui risquent d’y foncer tête baissée.

L’Église catholique est-elle la religion qui a le mieux accepté ou accompagné les progrès de la science ?

Oui. Mais soyons honnêtes. Il fut un temps où l’Europe était en retard et où le monde arabe et musulman a pris le relais. Cela étant, effectivement, le christianisme, par sa théologie et sa philosophie, notamment celle de saint Thomas d’Aquin, a permis l’essor de la science. Et l’Église a été un fameux réservoir de savants.

L’Église catholique a-t-elle réellement pris conscience de la gravité du phénomène de la pédophilie sous le pape François ? Absolument. L’Église en tant qu’institution et au niveau européen. Le tournant est pris sous le pape François. Mais Benoît XVI l’avait déjà amorcé.

Comment évaluez-vous les dégâts que les scandales à répétition ont provoqués sur l’image de l’Église ?

Je pense d’abord aux dégâts pour les personnes. Les dégâts, je ne les ai pas observés dans les livres mais sur le visage de victimes que j’ai pu accompagner. La pédophilie, c’est monstrueux. C’est tellement monstrueux que je ne comprends pas comment, en toute liberté, avec un esprit équilibré, on puisse arriver à cela. Pour l’image de l’Église, c’est terrible. Comment peut-on avoir l’Évangile en héritage et commettre ce genre de crimes ? Le message dont l’Église est porteuse risque de ne plus être accueilli, et le bébé jeté avec l’eau du bain.

La déclaration du pape sur le recours à la psychiatrie en cas d’homosexualité à un jeune âge est-elle une grave maladresse ou le symptôme que subsiste dans l’Église l’idée que c’est une maladie ?

Dans l’Église, certainement pas. Dans la tête du pape François, je n’ai pas d’éléments pour le dire. Quelqu’un m’a rappelé ce fait. Quand il a refusé d’habiter les appartements pontificaux le soir de son élection, il a expliqué que c’était pour des motifs psychiatriques. A mon avis, le pape s’est embrouillé dans les mots en « psy », à cause de la fatigue sans doute. Ce propos est un dérapage verbal.

Que pensez-vous du combat de l’avocat de Marc Dutroux, Bruno Dayez, sur la libération conditionnelle ?

A l’époque, je suis intervenu dans les médias en faveur de la libération conditionnelle de Michelle Martin. Pourquoi ? Parce que la loi est la loi pour tout le monde. Et parce que je l’ai rencontrée l’une ou l’autre fois. J’ai pu me faire une idée. Marc Dutroux, je ne le connais pas. Je préfère me taire. On ne peut résoudre ces questions-là que par un essai de relations personnelles, pas par des slogans. Il faut que la société se protège des récidivistes. Je respecte les parents qui ne veulent pas engager le dialogue. Je respecte aussi le débat démocratique. Attention à une société qui serait trop menée par l’affectif. L’être humain est un équilibre entre l’affectif et le rationnel.

L’Europe n’est-elle pas malade de ses prisons ?

J’y vais régulièrement et j’y vis des moments très forts, spirituellement. J’y vois tellement de vérité. Donc, paradoxalement, un lieu qui est un enfer peut aussi être un lieu de lumière. Mais je reconnais que le système ne fonctionne pas. Et il faut prendre garde à ne pas le déshumaniser encore plus. On rejoint la question des risques liés aux nouvelles technologies. Si on y informatise tout, qui dira encore « bonjour » à un détenu quand ce sera l’heure de sa douche ?

Bio express

1951 : Naissance le 30 octobre à Uccle.

1982 Ordonné prêtre.

1983 Publie Au jardin de Dieu (Cerf)

1991 Rédacteur en chef du journal Dimanche.

2010 Le Sexe et le goupillon (éd. Fidélité), écrit avec Armand Lequeux.

2012 Professeur de sciences religieuses à l’université de Namur.

2015 Quel homme pour demain ? (éd. Fidélité)

(1) En savoir + sur l’ouvrage « Où allons-nous ? De la modernité au transhumanisme », par Charles Delhez, Salvator, 192 p.